Aïssata Fall

Africa Director, Regional Representative for West and Central Africa

May 19, 2025

Africa Director, Regional Representative for West and Central Africa

Alors que le monde traverse une succession de crises — conflits prolongés, inégalités croissantes, instabilité économique, dérèglement climatique — la question de la résilience sociale devient plus urgente que jamais. Les systèmes publics sont sous pression, les tensions s’aggravent, et ce sont les familles qui, partout, absorbent les premiers chocs. Dans ce contexte d’incertitude, une question s’impose : sur quoi repose la stabilité de nos sociétés ? Quels sont ces mécanismes invisibles qui permettent de tenir ensemble ? Parmi eux, un pilier essentiel reste trop souvent ignoré : le travail de soin non rémunéré (TDNR).

La résilience sociale, c’est la capacité collective à faire face aux crises sans s’effondrer, à rebondir de manière équitable en garantissant la cohésion, la dignité et les droits fondamentaux. Elle repose sur la solidarité, l’inclusion, l’adaptation… et surtout sur un système de protection sociale efficace et accessible.

En Afrique, la protection sociale repose majoritairement sur un modèle contributif, lié à l’emploi formel. Pourtant, moins de 15 % de la population active travaille dans le secteur formel, laissant l’immense majorité des citoyens sans accès à une couverture complète des risques sociaux. Les programmes non contributifs restent fragmentés et ne permettent pas de corriger cette inégalité structurelle. Par ailleurs, près de 30 % des personnes en emploi – formel ou l’informel – vivent dans la pauvreté : elles ne peuvent ni se protéger elles-mêmes, ni porter le poids de la solidarité nationale.

Le modèle actuel ne suffit plus. Et pour évaluer la résilience, il faut se demander : qui soutient qui, comment, et avec quelles ressources ?

Trop souvent, les familles assument en silence le rôle de premier filet de sécurité sociale. Elles assurent au quotidien le soin nécessaire à la reproduction de la vie sociale et économique : nourrir, soigner, éduquer, accompagner. Ce travail invisible, fondamental au bon fonctionnement de la société, n’est ni comptabilisé, ni reconnu, ni protégé.

Lors des crises, ce sont ces fournisseurs de soin — majoritairement des femmes — qui assurent la continuité du quotidien. Leur présence permet aux institutions de gagner du temps, aux économies de fonctionner, et aux familles de préserver leur dignité. Ce travail constitue un amortisseur social vital qui fait du soin une fonction sociale indispensable : il ne s’agit pas d’un rôle privé, mais d’un service collectif essentiel, au même titre que les écoles ou les infrastructures.

Cependant, les structures familiales évoluent, les solidarités intergénérationnelles s’amenuisent, les pressions économiques s’intensifient. Les familles s’essoufflent, les femmes s’épuisent, et les systèmes publics n’absorbent plus les besoins. Il est temps de considérer les fournisseurs de soin comme des acteurs stratégiques de la résilience collective.

Le plaidoyer pour le TDNR se limite souvent à une demande de reconnaissance. Or, le reconnaître sans en comprendre la nature, l’ampleur, les dynamiques par âge et par sexe, c’est risquer de mal cibler les politiques publiques, voire de générer des effets contraires à ceux recherchés.

Aujourd’hui, les méthodologies comme les National Transfer Accounts (NTA) et les National Time Transfer Accounts (NTTA) permettent de chiffrer, valoriser et intégrer ce travail invisible dans les cadres d’analyse économique. Elles offrent une base factuelle solide pour concevoir des politiques tenant compte des contraintes spécifiques liées à l’âge, au sexe, à la structure des ménages, et des évolutions démographiques.

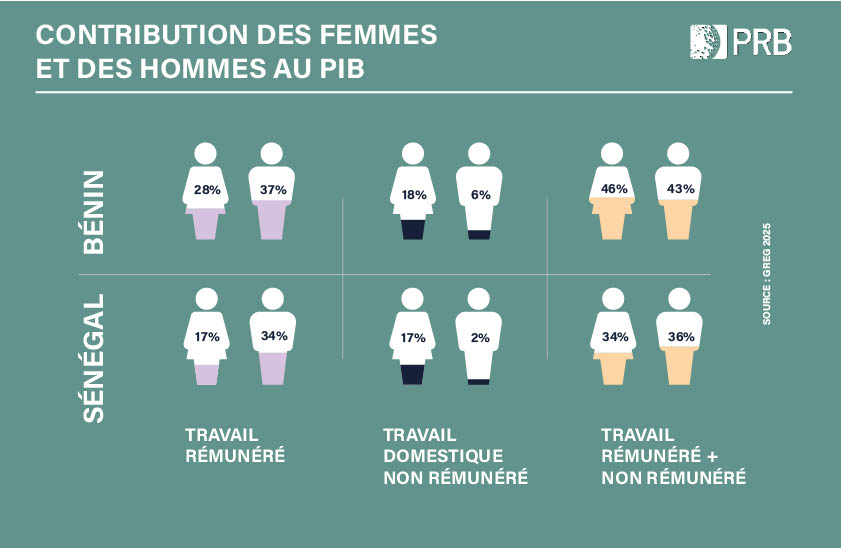

Les données montrent clairement que, lorsqu’on inclut le TDNR, la contribution réelle à l’économie est bien plus largement répartie entre les individus que ne le laissent penser les indicateurs classiques du marché du travail. Lorsqu’on inclut ce travail invisible, les femmes contribuent autant — voire davantage — à l’économie nationale que les hommes : une part significative de la richesse produite reste ignorée par les modèles standards. Les estimations du CREG (2023) montrent qu’au Bénin et au Sénégal, le travail rémunéré représente respectivement 37% et 34% du PIB pour les hommes, contre 28% et 17% pour les femmes. Mais lorsqu’on intègre le TDNR, la contribution totale des femmes atteint 46 % du PIB au Bénin et 34 % au Sénégal, contre 43 % et 36 % pour les hommes. Ces résultats confirment que le TDNR constitue un réservoir majeur de richesse et de bien-être, encore largement sous-estimé dans les cadres d’analyse traditionnels.

Ce travail, assumé par les familles, constitue un effort économique considérable qui n’apparaît dans aucune ligne budgétaire, mais qui soutient la cohésion sociale et la continuité des systèmes. Cet investissement invisible réduit la capacité des familles à se consacrer à leur propre développement et à réaliser leur potentiel de capital humain.

Les estimations produites en 2022 par le CREG à partir des matrices de comptabilité sociale montrent que les solidarités invisibles ont représenté environ 30 milliards USD au Kenya (soit 25 fois les solidarités visibles), 5 milliards USD au Sénégal (86 fois plus), et 2 milliards USD au Togo (13 fois plus), révélant l’ampleur déterminante de ces contributions non comptabilisées dans les économies nationales.

Ce que ces données changent, ce n’est pas seulement la perception de la réalité : c’est la définition même de ce que l’on appelle “travail”, “production”, et “croissance”.

Ce n’est donc pas une simple affaire de justice sociale ou de principe moral : c’est un enjeu de lecture économique, d’efficience des politiques publiques et de performance collective. Ignorer cette contribution revient à élaborer des politiques sur une image partielle du fonctionnement de nos sociétés.

Ces analyses révèlent un paradoxe criant : les personnes qui assurent la stabilité de la société par leur travail de soin invisible ne sont pas protégées par les systèmes qu’elles soutiennent. Elles n’ont ni prestations sociales, ni congés rémunérés, ni accès à des services abordables de garde d’enfants ou de soutien aux personnes dépendantes. Elles n’ont aucun droit reconnu pour ce rôle pourtant vital à la cohésion sociale et au développement humain.

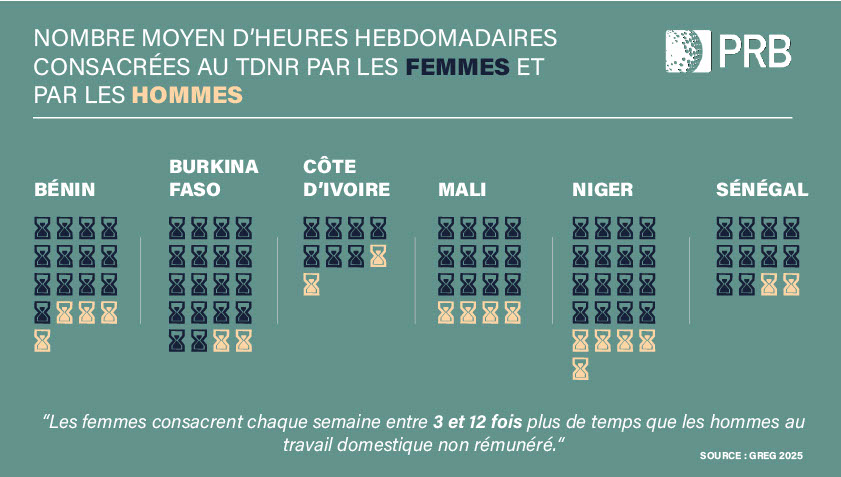

Or, dans les faits, ce sont majoritairement des femmes qui assument ces fonctions de soin non rémunéré. Les analyses révèlent des écarts marqués dans l’allocation du temps au TNDR : en Afrique de l’Ouest, les femmes consacrent chaque semaine entre 3 et 12 fois plus de temps que les hommes au travail domestique non rémunéré.

Cette répartition inégale du temps et des responsabilités accentue les obstacles à leur insertion professionnelle et réduit leurs perspectives économiques.

Ce décalage entre utilité publique et invisibilité institutionnelle met en lumière les limites de nos modèles actuels de protection. Car sans redistribution équitable du soin, il ne peut y avoir ni résilience intergénérationnelle, ni justice économique, ni cohésion sociale durable.

Le TDNR ne relève pas uniquement de la sphère privée ou familiale. Il est un enjeu de société, un levier de développement et un pilier de la résilience collective.

Le soin non rémunéré n’est pas un “plus” : c’est un socle invisible mais indispensable de nos sociétés. Le reconnaître, le mesurer, le soutenir, c’est garantir une résilience durable, équitable et humaine. Nous devons engager un véritable dialogue sur le partage équitable des responsabilités, la valeur du soin, et le rôle de la protection sociale pour garantir des sociétés justes, solides et inclusives.

Parce que sans soin, il n’y a pas de vie. Et sans justice dans le soin, il n’y aura pas de justice sociale.

Depuis près d’une décennie, CREG et PRB collaborent étroitement pour produire des données, des analyses économiques et des outils de communication démontrant que le soin est une infrastructure sociale invisible mais fondamentale, sans laquelle aucune société ne peut tenir durablement.

A travers le projet Counting Women’s Work Afrique financé par la Fondation William et Flora Hewlett, nous accompagnons les gouvernements, la société civile et les parlements pour mieux intégrer le TDNR dans les politiques publiques. Grâce aux données issues des méthodologies NTA et NTTA, nous démontrons pourquoi de meilleures politiques de soins sont importantes pour l’égalité des sexes et pour l’économie – et pour la résilience sociale.

Nous œuvrons pour que cette reconnaissance s’accompagne d’un dialogue politique éclairé, basé sur les réalités vécues et les données.